… ou court plaidoyer en faveur d’une bonne muséographie.

- vue le 4 novembre au Palais Galliera

Une belle exposition avec des pièces formidables qui manque malheureusement de structure et d’unité. Je n’ai absolument aucune connaissance pratique, technique ou théorique de la mode. Je ne peux donc vous fournir que mon modeste avis d’habitué des musées, mais surtout de curieux de la mode.

Azzedine Alaïa, décédé en 2017, fut avant tout couturier reconnu dans le monde entier. Le Palais Galliera lui avait d’ailleurs consacré une rétrospective il y a dix ans. Mais il se trouve qu’il était aussi grand collectionneur. L’exposition est donc composée d’une sélection d’environ 140 pièces. Celles-ci vont du début du XXe siècle à aujourd’hui. On trouve par exemple des robes et des manteaux de Jeanne Lanvin, ce qui m’intéressait tout particulièrement dans la mesure où celle-ci a aussi conçu des costumes de théâtre pour les mises en scène des années 1930. On peut d’ailleurs noter qu’Alaïa lui-même n’était pas étranger au monde du spectacle. Outre sa propre collection de costumes, il dessine en 2013 ceux des danseurs d’Angelin Preljocaj pour son spectacle Les Nuits.

Quant aux pièces les plus récentes, on rencontre aussi dans l’exposition certaines robes de Yohji Yamamoto, Comme des Garçons ou Jean-Paul Gaultier… mais trop peu. Les pièces les plus récentes sont toutes reléguées au couloir de sortie de l’exposition, ramassées les unes sur les autres. Cela crée certes une image riche et intéressante, mais il est du même coup bien difficile de pouvoir profiter des œuvres sous toutes leurs coutures.

Une mise en espace inefficace…

Le visiteur est ainsi invité à circuler dans deux grandes salles et deux plus petites – l’une est un peu excentrée, son entrée camouflée, tandis que l’autre est ce fameux couloir de sortie qui contient les rares robes récentes qui nous sont présentées. L’exposition n’est pas très ergonomique et les visiteurs se marchent un peu dessus. Je comprends bien que les robes sont des objets extrêmement fragiles et qu’il est donc important de limiter et de contrôler le flux des visiteurs. Mais il n’y a aucun fléchage, aucune direction qui puisse nous guider pour apprécier au mieux la muséographie. Il n’y a que deux salles, et pourtant j’ai eu la sensation de me perdre et j’ai failli manquer la petite salle. Cela peut sembler anecdotique et pourtant ; plus je fais l’expérience d’expositions et de musées, plus je me rends compte de l’importance de la présentation des œuvres dans l’espace. La muséographie est à mon avis aussi importante que la scénographie au théâtre. Les robes sont ici comme des acteurs : elles ont beau être magnifiques, si on ne peut pas bien les voir, on n’en profite pas bien.

C’est que les commissaires ont fait le choix de regrouper les robes par artiste et non par thèmes. On se balade donc d’îlot en îlot. C’est assez frustrant car il est impossible de saisir une forme de cohésion ou de logique dans la disposition des œuvres. On a l’impression d’avoir une exposition en forme d’énumération, de liste ; on en sort un peu éreinté. Cela dit, je suis peut-être un peu biaisé : il est vrai que je fais le choix, dans les expositions, de demeurer longtemps devant chacune des œuvres. Ce type de muséographie est donc peut-être simplement inadapté à mon mode de visite.

…mais des pièces exceptionnelles

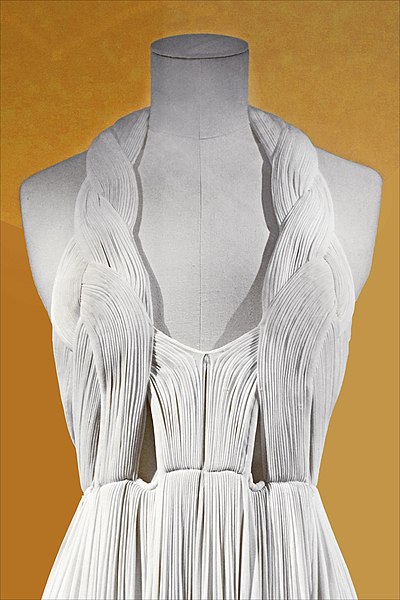

Bref, cela c’est sur la forme. Mais sur le fond ? Je ne m’y connais évidemment pas assez pour discuter de la qualité intrinsèque du choix des pièces ou des pièces en elles-mêmes. Enfin, il n’y a probablement pas besoin d’être versé en haute-couture pour apprécier la finesse des œuvres de Cristóbal Balenciaga (que je ne connaissais que par les pubs fantasques actuelles), les plissés sculpturaux de Madame Grès ou les pièces novatrices de Madeleine Vionnet. Bref, j’ai pu découvrir de superbes couturiers et couturières. Les robes noires de Balenciaga sont d’ailleurs particulièrement bien mises en valeur sur à l’entrée de l’exposition. Il en va de même pour celles de Vionnet. En revanche, les panneaux sont assez avares en informations… La courte biographie qu’on nous donne des couturiers et couturières éclaire souvent bien peu les pièces qu’on nous présente.

Je comprends là encore la difficulté de telles entreprises d’exposition : comment présenter efficacement l’essence d’une collection de plus de 20 000 pièces d’artistes ? C’est sur ce questionnement que j’ai quitté le Palais Galliera. J’ai conscience d’avoir été encore une fois bien virulent. Je tenais donc à corriger le tir en concluant : l’exposition est belle, et je retourne un peu en enfance devant les robes somptueuses de chacun et chacune des créateurs. Dans une atmosphère tamisée, nous sommes projetés dans un autre monde, aussi lointain que fascinant.

À noter, enfin, la courte exposition sur la mode en mouvement, incluse dans le billet pour Alaïa. Elle revient sur les évolutions du vêtement en parallèle des changements des normes sociales du XVIIIe à aujourd’hui. C’était amusant, il y avait de chouettes pièces. Rien de transcendant. L’affiche est magnifique en revanche. J’ai donc été légèrement déçu.

- Laura Blanchard, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons ↩︎

- Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons ↩︎

Laisser un commentaire