- vue le 1er octobre 2023 et le 4 janvier 2024

Introduction – Deux visites, une seule recontre

Je suis donc allé voir deux fois l’exposition De Staël au Musée d’art moderne. Une fois quatre heures, une fois trois, ça pourrait sembler trop ; en réalité je crois que ce ne sera jamais assez. En quelques mois, je me suis rendu compte que les toiles exposées m’avaient manqué. Je voulais les revoir avant qu’elles ne partent pour de bon.

Ce retour m’a aussi permis de confirmer que je n’étais pas un intello vaniteux, du moins pas que. La première fois, j’y allais certainement en raison de l’intérêt culturel de l’exposition : je connaissais De Staël grâce à quelques toiles observées au mémorial de Caen, que j’avais vraiment appréciées. Je voulais en voir davantage. La seconde fois, c’était pour retrouver les toiles. Pour poursuivre la relation entamée lors de notre première rencontre. Cela peut paraître niais, ou bien outrageusement pédant, mais je suis honnête : ma seconde visite s’est faite bien plus sur un plan émotionnel qu’intellectuel.

Voilà ce que j’ai pensé dans les vastes salles du musée. Comme les personnes, les peintures racontent et font écrire. Comme les personnes, elles ne pourront jamais être entièrement décryptées. Elles ont une vie, une intériorité, qui n’est connue que d’elles-mêmes. On y projette évidemment beaucoup de choses, et l’abstraction facilite beaucoup ce phénomène – au fond, chacun y voit ce qu’il veut y voir. Mais je pense que là aussi, la comparaison est valable : la relation que l’on a à chacun est unique. Cependant, dans une exposition, on est contraints de fraterniser à la hâte avec les œuvres. On doit aussi les quitter, pour ensuite ne jamais les revoir. C’est une relation unique, mais aussi intense et soudaine. Parcourir une exposition, c’est pour moi se donner la possibilité d’une dizaine de coups de foudre en l’espace de quelques heures.

Quitter l’exposition est alors déchirant. Je suis tombé amoureux de quelques œuvres de Nicolas de Staël. Il y a des toiles, comme des personnes, devant qui l’on ne peut s’empêcher de sourire. Et pourtant, au fond, on sait qu’on ne les reverra jamais. Pourquoi pas prendre une photo ; mais regarder la photo, c’est un peu comme regarder les vestiges des temples grecs. Ou bien plus simplement de regarder une captation d’une pièce de théâtre. Il n’y a plus de sentiment. On peut reconstituer la réception intellectuelle de l’œuvre, mais pas la relation sentimentale qu’on avait tissée avec celle-ci. On ne pourra pas la réévoquer. Il faut donc accepter que les expositions soient des expériences uniques et éphémères, comme le théâtre et la danse. Voilà pourquoi, comme j’en avais l’occasion, j’ai décidé de retrouver ces œuvres-visages avant qu’elles ne disparaissent.

Parenthèse philo – Nicolas de Staël : séparer l’homme de l’artiste ?

En clair, je vous conseille d’aller voir Nicolas de Staël au Musée d’art moderne avant le 21 janvier. L’exposition adopte un format monographique. Les œuvres présentées vont du début de sa carrière à sa mort. Cela ne représente que dix ans ; mais De Staël a été très prolifique. Charlotte Barat explique ainsi, dans un spot promotionnel pour france tv, qu’on dénombre plus de mille peintures et mille dessins de l’artiste. La visite est donc longue – c’est une raison supplémentaire d’y aller plusieurs fois. Ce format est très plaisant puisqu’il permet d’explorer les différentes facettes de l’imaginaire d’un artiste.

Mais il induit aussi une réflexion sur la vie entière de Nicolas de Staël, en posant l’éternelle question de la séparation de l’œuvre et de l’artiste. Il est souvent admiré pour ses airs mélancoliques, sa facette d’artiste aussi maudit que romantique, qui a mis fin à ses jours à cause notamment d’un désespoir amoureux. Mais il a aussi délaissé sa famille pour la peinture. Il a laissé sa femme avec sa fille pour aller s’isoler dans sa demeure. Sa famille a aussi été la victime de grandes colères lors desquelles il menaçait de l’abandonner. Sa fille Anne l’évoque rapidement dans des extraits de documentaire diffusés dans l’exposition. Il a aussi trompé sa femme et s’est finalement jeté dans le vide après avoir compris que sa relation adultère était vouée à l’échec. Nicolas de Staël était donc aussi, il faut le dire, un sale type. Pas un Picasso, mais quelqu’un d’humainement assez néfaste.

« Séparer l’homme de l’artiste » est une expression à mon avis assez trompeuse. Il me semble que la plupart des arguments réactionnaires qui visent à défendre un artiste lorsqu’il est accusé de violences se basent justement sur une union entre l’homme et l’artiste : on justifie – ou à défaut, on excuse – un homme par la qualité de son art. Or c’est pour moi inacceptable. Le plaisir que je prends à me plonger dans les œuvres de Nicolas de Staël n’ont rien à voir avec son caractère. Quand bien même sa mélancolie transparaîtrait à travers ses œuvres, je refuse tout procédé qui viserait à romanticiser ce trait pernicieux de sa personnalité, puis à excuser son comportement envers son entourage.

Ma position est alors assez délicate. Je dois prendre sur moi d’assumer que les œuvres qui me passionnent sont le produit du mal-être d’autrui. Je peux me le permettre, car je considère qu’étant au courant de ce que Nicolas de Staël a fait, c’est à moi de juger si je souhaite ou non voir ses œuvres. Et personnellement, je pense que ses tableaux sont suffisamment éloignés de la violence psychologique qu’il a pu commettre : cette violence n’est pas une composante essentielle de ses tableaux. Ils ne la représentent pas, au sens propre comme au sens figuré. Ils en sont le produit et non l’incarnation. Les peintures exposées n’évoquent pas le mal qu’il a pu commettre. Je décide donc, dans ce cas, de bel et bien séparer momentanément l’œuvre et l’artiste. Je décide de me laisser librement profiter des œuvres de De Staël en mettant de côté ce que je sais de lui le temps de l’exposition, car a priori, cela ne me dérange pas au point que je ne supporte pas de voir ses œuvres.

Il ne s’agit pas, évidemment, de comparer les violences et d’établir une échelle de nuisance dont dépendrait la « montrabilité » d’un artiste. Je pense qu’il est important de savoir d’où naît l’art et quels maux il a pu être le responsable. Il en va de même avec les vêtements que l’on porte ou les produits que l’on consomme : il ne s’agit pas de condamner les gens qui portent de Nike, mais de s’assurer que tout le monde sache dans quelles conditions elles sont produites. Une fois que c’est fait, il revient à chacun d’évaluer s’il veut s’exposer ou non à telle œuvre en fonction de sa propre sensibilité.

En ce qui me concerne, je refuse de me rendre à une exposition consacrée à Picasso. Je ne condamne en rien l’exposition de ses œuvres. Ce que je condamne, c’est le manque d’informations données à son sujet. Il faut que les commissaires donnent au public la possibilité de juger d’un artiste et de son œuvre dans leur plein jour. S’ils ne donnent pas au public les conditions dans lesquelles Picasso a réalisé certaines de ses œuvres, ils l’aliènent d’une partie de ses capacités d’analyse et de réception de ces œuvres.

L’odyssée De Staël

Mais que voit-on, concrètement, dans l’exposition ? Le style de Nicolas de Staël évolue beaucoup au fil de sa carrière, qui s’étale du début des années 1940 à 1955. La plupart de ses œuvres sont abstraites, mais beaucoup prennent racine dans le réel. On reconnaît souvent parmi les formes, les lignes et les couleurs des éléments concrets et tangibles – ou bien ce sont ces mêmes formes, lignes et couleurs qui donnent naissance à une composition réminiscente de certains aspects du réel. C’est ce qui rend ses peintures aussi faciles d’accès : on peut se servir de l’ancrage dans le réel comme d’une porte d’entrée, à l’instar de l’impressionnisme. Au fond, ce qui m’importe dans un tableau de Monet, ce sont les jeux de lumières et les couleurs surréelles. Mais c’est d’abord une scène bien reconnaissable qui attire mon regard. À cela près que pour De Staël c’est souvent le procédé inverse : ce sont d’abord les couleurs qui m’attirent ; puis je lis le titre (Le parc des Princes, par exemple) ; et puis je laisse les couleurs et les formes s’arranger sous mes yeux pour former une scène vive et exaltée. Pour les premières œuvres exposées, purement abstraites, il faudra juste se lancer et plonger dans la toile – se laisser prendre par ses sentiments.

Court récit de ma traversée de l’exposition – avec pour étapes les œuvres qui m’ont le plus marqué.

a) L’obscurité des années 1940

Les premières toiles sont sombres ; elles ont pour beaucoup été peintes pendant ou après la guerre, dans un contexte de pénurie de ressources. L’exemple le plus frappant est peut-être celui de la Composition en noir de 1946, que lui-même considère être un des « points culminants » de son œuvre. C’est une véritable vision organique : un cœur obscur est parcouru par des veines palpitant de rouge, de vert, de bleu et de jaune. Les lignes noires enchevêtrées se croisent et s’accrochent pour former des ponts, des arcades, et finalement une immense construction. Les différentes compositions au fusain évoquent quant à elles le film noir : des formes fantômatiques se détachent du papier. Je citerai aussi Hommage à Piranèse et Eau-de-vie, toiles plus petites que la Composition en noir, toutes deux réalisées en 1948. L’une, dans un cadre en métal, présente aussi une architecture rugissante qui s’élève vers les cimes ; des poutres griffent les polygones de leurs verticales. Des formes d’antennes-totems découpent le ciel en morceaux de vitrail. L’autre est malaxée par les coups de pinceau diagonaux ; il faut s’approcher pour voir comment la forme, le flot uni qu’on voit de loin, est en fait le fruit d’une digestion intense et continue. Cette sorte de fourrure de peinture, on ne peut l’observer qu’en s’approchant.

b) Les tesselles magiques

Je passe une ou deux salles, quelques autres toiles remarquables, pour arriver à l’année 1951, celle des formes de tesselles. Ces sortes de rectangles reprennent le dessin de morceaux de mosaïques ou de pavements. De Staël les joint et les relie pour composer aussi bien des villes que d’imposantes ziggourats. Dans La ville blanche, les tesselles forment des habitations qui évoquent les villages côtiers de Santorin. Le tableau s’ouvre et se referme selon qu’on regarde la ville et ses lumières ou plutôt sa texture et sa pierre. C’est un paysage qu’on regarde de loin, mais qu’on a l’impression de tenir près de nous. Une des Compositions de 1951 s’élève à côté de La ville. C’est un titan en robe à motifs, entre tour de Babel et sapin de Noël. Les tesselles s’irisent au fil du regard qui les caresse. Mais quand on s’approche, ce sont des ruches, des fourmilières qui s’enfoncent dans la matière de la toile : le relief, soudain, se déclare. Quand on regarde cet étrange building de biais, on le voit onduler et danser.

C’est aussi à cette période que De Staël réintroduit le réel dans ses compositions. Ce sont notamment des fleurs. À côté des célèbres Trois pommes en gris (1952), se trouvent les Fleurs (1951). La peinture, plus lisse que dans les autres compositions, forme une sorte de roche volcanique qui rougeoie, mauve crépusculaire. Dans ce cratère se déverse un éboulement de pétales, depuis une falaise spectrale, aux parois orageuses, qui forme l’horizon. On retrouve la force architecturale de ses toiles de 1948 ; mais cette fois-ci elle est déplacée, transformée, pour réaliser un motif floral.

c) Grandes et petites pièces

Viennent ensuite une série de paysages, et plusieurs très grandes toiles dont L’orchestre (1953) et Le parc des princes (1952). Malgré la quantité des paysages et l’immensité des peintures, je suis moins bouleversé par cette partie de l’exposition. Le parc des princes est une œuvre majeure et mémorable : bien d’autres en parleront bien mieux que moi. Peut-être que le caractère colossal de ces pièces fait aussi obstacle au rapport très personnel que j’aime établir avec les œuvres.

Dans une salle au plafond assez bas, plus petite, nous sont justement montrées des toiles plus intimes, datant de 1953 : le Portrait d’Anne, Deux vases de fleur et Table rose, entre autres. Malgré la rareté des figures humaines chez l’artiste – et la puissance colorée du tableau, il faut dire – ce sont toujours les fleurs qui me laissent bouche bée. Sur un bleu abyssal flottent des fleurs, comme des feux d’artifices en tissu, au-dessus de l’eau polaire. La Table rose se trouve elle-aussi sur ce fond d’un bleu profond dans lequel l’œil nage. Mais il y aussi cette fenêtre orange vif, semblable à la couleur de la Nature morte au tournesol à sa gauche. Comme un morceau de soleil, posé comme une brique, au milieu de cette étendue. Quant à la table, elle semble presque faite de chair : épaisse, hérissée par la peinture.

d) Les illuminations du sud

Et puis on débouche sur une autre partie majeure de l’exposition : les toiles des paysages du Midi et de l’Italie, en 1954. De Staël les peint notamment à partir de croquis, lors du voyage qu’il réalise avec sa famille et des amis en camping-car jusqu’en Sicile, en août 1953. Il en garde les couleurs hallucinées du Sud, la mer violette, le ciel vert, les collines jaunes et les temples scintillants dessus. C’est là que se trouve l’œuvre qui sert d’affiche à l’exposition, tirée de la série des Agrigente. On ne sait même plus vraiment ce que l’on regarde : le panneau parle de l’effet de synthèse de la peinture. C’est bien de cela qu’il s’agit : les lumières ont été ingérées par l’artiste, et sont rendues de façon synthétique et frappante pour l’œil du spectateur. Les faisceaux colorés donnent l’impression de regarder le paysage comme on regarderait le soleil droit dans les yeux, effrontément. Le jaune, joint au rose, permet à la peinture de rayonner ; mais le violet apaise et équilibre. Au loin apparaissent des formes floues, mirages fascinants et attirants. Mais quand on s’approche, on voit le gris de la toile derrière les plages. Cela donne un aspect d’autant plus cru et pur à cette lumière qui émerge directement de la matière de la toile. C’est à la fois brutal et doux.

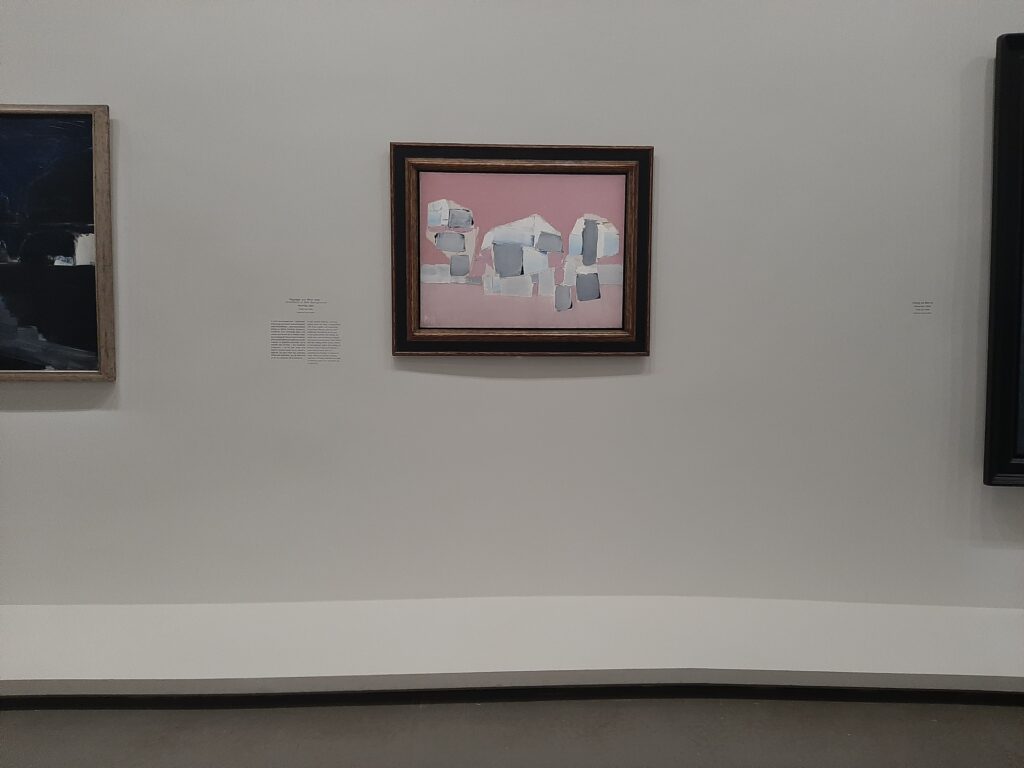

Les représentations de Marseille, dans le large couloir circulaire qui suit, sont aussi de cet ordre, avec les mêmes utilisations du violet. Il y a aussi des toiles plus énigmatiques comme La route (1954), où trois silhouettes noires se détachent de l’horizon où conduit une route blanche, entre une étendue noire et une autre beige. Mais surtout, ma préférée de l’exposition, le Paysage sur fond rose (1954). C’est une véritable délicatesse. Trois assemblages de formes, recouverte d’un glaçage bleuté, flottent comme des îles dans un bain rose. Il s’en dégage de douces émanations.

e) La fin

On arrive enfin au terme de l’exposition. 1955 est l’année du suicide de l’artiste. Les toiles se dépouillent de leur matière et de leur épaisseur. Elles se lissent, s’aplatissent. Elles ne sont habitées que de noir, de gris, de bleu et de blanc. Je perds vite le sourire qu’avait provoqué le Paysage sur fond rose. Les dernières toiles de Nicolas de Staël sont tristes. Lors de mes deux passages, j’ai passé très peu de temps dans cette ultime partie de l’exposition : je tombais certainement de fatigue, d’abord. Mais il est aussi difficile de tomber, après la joie explosive des lumières du Sud, dans les teintes froides des dernières peintures. Ce fut pour moi un peu une douche froide qui me poussa assez vite vers les portes de l’exposition.

En conclusion

Je garde cependant en esprit toutes ces toiles qui m’ont transporté. Je m’attendais, assez logiquement, à passer plus de temps lors de ma deuxième visite sur les peintures auxquelles j’en avais moins consacré auparavant. Mais non. J’ai compris au fur et à mesure de ma visite pourquoi j’étais revenu : c’était bel et bien pour retrouver celles qui m’avaient manqué, de la Composition en noir au Paysage sur fond rose. Quelle odyssée, honnêtement. Malgré toutes les réflexions qu’a pu éveiller en moi cette exposition, c’est bien cet aspect émotionnel que je retiens. Ce sont ces échanges, ces conversations avec les peintures, aussi belles et renversantes que bavardes.

En bref, si jamais il reste des places, je vous conseille d’aller voir De Staël. S’il n’en reste plus, j’espère que vous rencontrerez un jour une de ses toiles et que vous penserez un peu à mes mots.

Laisser un commentaire